昨今は様々な業界でデータ活用の裾野が広がっています。通信業界もその1つであり、テラデータはDWH製品だけでなく、データ分析に関わるコンサルティングも含めて提供し、世界各地で通信事業者のビッグデータ分析・活用の取り組みを支援しています。例として、カスタマージャーニー分析や料金設定分析といったCRM/マーケティングの分野から、設備投資計画の最適化、QoE(体感通信品質)の向上、保守作業の最適化などのネットワーク運用管理の領域に属するものもあります。

本日は特徴的な海外事例を紹介するとともに、テラデータの取り組みについても話をして参ります。

通信事業者はこれまでデバイスやネットワーク、料金といった各領域で、なるべく多くの消費者のニーズに応えるため、サービスの改善や事業の多角化を進めてきました。今後はさらにM2Mやウェアラブル端末、グローバル展開など事業領域の拡大を進める一方、エンドユーザーに対してライフスタイルそのものを提案することが求められてきます。

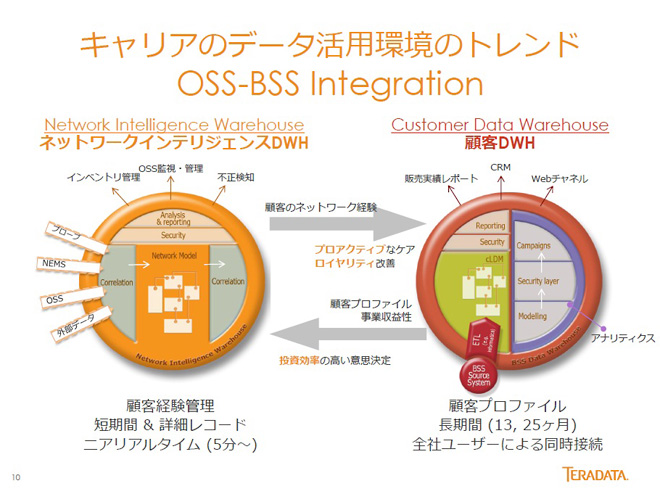

これにどう対応するのかという問題に対してテラデータは、組織と事業を超えたデータ活用とデータドリブンなカルチャーの浸透が鍵になると考えています。これまで分断されていたユーザーに関する情報を統合して、360度の視点で顧客を捉えることができる顧客データベースを整備することが必要です。そこで当社が提言しているのが、「OSS/BSSインテグレーション」です。

通信事業者のデータ活用の環境は大きく2つのインフラに分かれています。ネットワーク管理部門が運用するOSSから取り込むデータで構成される「ネットワークインテリジェンスDWH」と、契約管理/課金システム等のBSSからのデータで構成される「顧客DWH」です。両者のデータを共通のキーで紐付けて分析し、より高い事業貢献を目指すというのが現在のトレンドです。

いくつか例を挙げましょう。

1つ目は、ネットワーク分析環境を統合した事例です。2G/3Gが混在し、さらにネットワーク機器もマルチベンダーである環境において、それらのインフラを透過的に分析できる環境を構築。さらに、BSSデータを組み合わせて、顧客軸でネットワーク体験を可視化する基盤を実現しました。これによって、VIP顧客の異常終了を検知したり、営業的な視点から収益性の高低によって顧客を分類してQoEを分析する仕組みを整備しました。

2つ目は、「バリューベースのネットワーク計画」を実現した例です。OSSとBSSのデータを掛け合わせて利益率の高い「ハイバリュー顧客」のトラフィックを分析し、基地局ごとに収益力を割り出します。これに基いて、高収益なセルを優先的に増強するのです。欧州のある事業者はLTE展開の当初からこの手法を導入し、大きくコストを削減しました。

3つ目は、米国の通信事業者が取り組んだ保守業務の効率化です。通信品質が低下したユーザーの位置をトラッキングすることで、障害原因がある位置を迅速に特定し、作業員を派遣するのです。障害によって被害を受ける顧客の平均ARPUを割り出し、優良顧客が集中するエリアから先に対処するといったことも可能になります。

また、解約の予測分析にOSSの情報を利用する例もあります。つながりやすさで不満を感じていないかといった観点で解約の可能性を予測することも、現在のトレンドになりつつあります。

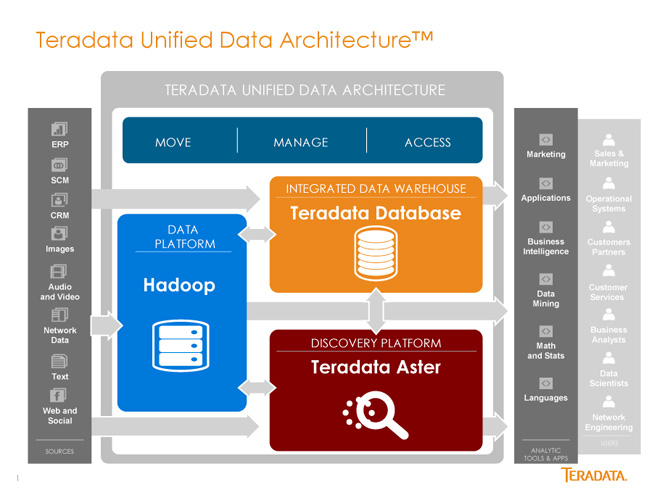

こうした取り組みを実現していくためには、どういったアーキテクチャを採用すれば良いのでしょうか。最もシンプルなのは、OSSとBSSのデータを1つの同じDWHに入れることですが、データ量が膨大になりすぎるため、あまり良い選択肢とはいえません。

我々は、ネットワークに関するデータの一次確保に「Hadoop」を用い、加えて、先述の事例のような高度な分析を行うために「統合DWH」と「ディスカバリープラットフォーム」を構築すべきだと考えています。

テラデータは、DWHはもちろん、ディスカバリープラットフォームの役割を果たす「Teradata Aster」を提供、またHadoopアプライアンスの販売やHadoopパートナーとの協業によって、この3つの要素をすべて包含するソリューション「Teradata Unified Data Architecture™」を提供しています。

(文責・編集部)