このセッションではネットワークの高度化を、ノードアーキテクチャの進化とネットワークビッグデータの活用という2つの側面から見て参ります。

前者から話を始めましょう。

次世代の通信ネットワークに求められる要件には、(1)災害時や輻輳時のバーストトラフィックにも十分に対処できることや、(2)大量のセッション・デバイスの処理が不可欠となるM2Mなど、多様で新たな通信形態への対応が求められます。M2Mでは加入者あたりのコストの低減も大きな課題です。

これを可能にする技術として注目されているのがSDN(Software-Defined Networking)で、このネットワークではリソースの増減やパケットのフォワーディングがダイナミックに行われます。したがってコアネットワークを構成するノードのアーキテクチャも大きく変化することになります。

これに伴い加入者プロファイル情報の管理も、(1)分散収容されていた加入者情報の統合とシングルプロビジョニングが行われ、(2)アプリケーションと加入者情報を分離する「加入者情報の仮想化」が行われます。(2)は3GPP 23.335(リリース9)でUser Data Convergence(UDC)として標準化されています。

ネットワークノードの具体的な変化を、この加入者プロファイル情報管理を担うHSS(Home Subscriber Server)を例にとって見てみましょう。

HSSには、例えば100万加入といった単位で加入者のデータが収容されています。障害により100万人のサービスが中断されるためハードの2重化が図られており、加入者が増えるとペアで増設されます。

サービスを行う場合には、加入者IDに該当する加入者のプロファイルが格納されているHSSを見つけてルーティングを行うDRA(Diameter Routing Agent)などの機能が必要になります。2重化されていても双方ともダウンすれば、サービス停止となります。

2つのHSSは高速で切り替える必要があるのでAdvancedTCAが採用されていますが、コスト高になります。

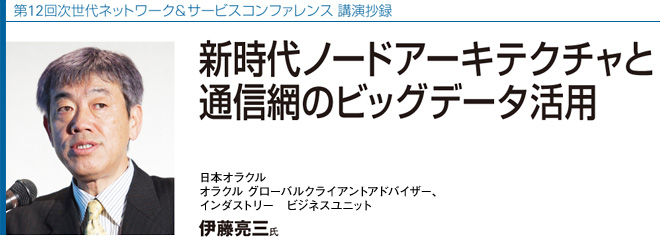

UDCを含む新しいノードアーキテクチャでは、アプリケーションのロジックとバックエンドのリポジトリ(データ集積)との機能分離が完全に図られており、多様なサービスに柔軟に対応できることが大きな特徴です。仮にフロントエンドで障害が起きても別ルートで接続ができる利点もあります。加入者データベースが統合されるので設備コストの面でも有利ですし、シングルプロビジョニングによる運用コストの低減も期待できます。

半面、こうした集中型のアーキテクチャではバックエンド側に、高い処理能力と拡張性、2重障害、3重障害にも耐えられる非常に高い信頼性が求められます。

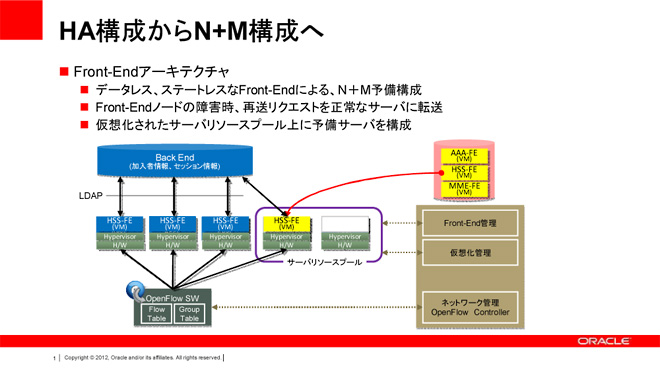

オラクルでは(1)複数のサーバーの間の接続を広帯域で低遅延のI/O特性を持つInfiniBandで実現するOracle Fabric Interconnectや、(2)拡張性の高いキーバリュー型のインメモリーデータベースのOracle Coherenceなどの製品を活用することで、この新しいアーキテクチャのニーズに応えるソリューションを提供しております。

もう1つのテーマである通信ネットワークでのビッグデータの活用では、ネットワークから今得られるデータを使って、輻輳や障害の予兆を検出し、こうした事象が起こる前に対策を講じるような利用法が重要になります。

このためには、ネットワーク管理システム、プローブから得られる大量の情報「リアルタイムビックデータ」を分析し、障害や輻輳の予兆となるパターンをリアルタイムに検知することにより、事前に対応を取ることでサービスへの影響を防ぐことが可能になります。

オラクルはリアルタイム処理製品Oracle Event Processingを中心に、ネットワーク管理の高度化にも貢献して参ります。

(文責・編集部)