今年1月からETSI ISGでITスタンダードの仮想化や仮想化管理等のIT技術を通信ネットワークに適用することでコストの低減などを実現するNFVの検討がスタートした。オラクルはISGのNFVリファレンスアーキテクチャの全領域で製品を展開。サーバー仮想化にとどまらない広範なIT技術の提供を通じて、通信事業者のNFVへの移行を支援していく

ここでは、ITから見たNFVの課題と、この分野でのオラクルの取り組みについて述べていきたいと思います。

NFVを一言で説明すると、ベンダー固有のアプライアンスを使って構築されている通信事業者のネットワークを、IT業界標準のサーバーやスイッチ、ストレージで再構築し、IT産業の規模の経済を享受しようとするアプローチといえると思います。これを実現するために、仮想化あるいはそれに関連する様々なIT技術が活用されます。

NFVの標準化は通信事業者主導で進められており、2012年11月に設立されたETSI Industry Specification Group(ISG)で今年1月から議論が始まりました。現状は10月にユースケースとリファレンスアーキテクチャが示された段階で、仕様策定はこれからという状況です。

NFVの目的には、通信産業とIT産業のコラボレーションによって、①通信ネットワークからアプリケーション固有のハードウェアをなくす、②ネットワークの設備設計・導入の手間を削減する、③プラットフォームの共通化によりマルチベンダー環境での効率的なオペレーションを実現することが掲げられています。

また、④クラウドで実用化されている自動インストールや自動設備増減、仮想マシンの再利用などの通信ネットワークへの適用、⑤自動再構成、予備装置への負荷の移動などによる障害からの自動復旧、⑥物理サーバー上に様々な機能を共存させるマルチテナント対応の実現も、その大きな目的です。

NFVではサーバー仮想化にフォーカスが当たりすぎているきらいがあるのですが、実際にこれを実現するには幅広いIT技術の活用が不可欠です。

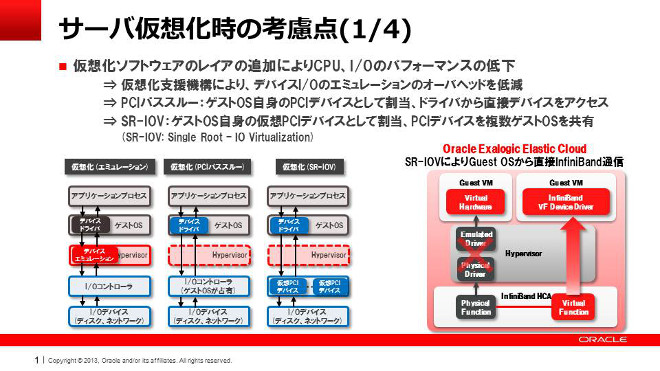

この点を踏まえてサーバー仮想化時の考慮点をいくつか挙げてみましょう。

サーバー仮想化を行う際の大きな課題の1つに仮想化エミュレーションによるIO性能の低下があります。最悪の場合はIO性能が50%落ちてしまうケースもあり得ます。これを解決する有力な手段として仮想レイアでのデバイスエミュレーションをスキップし、ゲストOSのデバイスドライバーとIOコントローラを直結させる「PCIパススルー」という技術が出てきました。さらにこのIOコントローラを仮想化して柔軟な運用を可能にする「SR-IOV」という技術も開発されています。すでにオラクルのクラウド構築基盤「Exalogic」ではこのSR-IOVを採用、データ伝送にInfiniBand(40Gbps)を利用して99%のIO性能を維持しております。

もう1つ、仮想化において重要になるのが障害の検知と切り分けです。NFVでは障害原因を特定するために「Root Cause Analyze」を前提にしていますが、監視対象からの障害情報、性能情報だけでリアルタイムに障害部位を特定することは難しいです。

そこでオラクルでは、新たなアプローチとして仮想環境、物理環境いずれにも適用できる「リアルタイムパケット監視」技術を開発しました。仮想サーバーや物理サーバー上を流れるパケットをリアルタイムで監視し、これを標準規格のインターフェースで切って分析し、規格から外れる動作や設計性能を満たさないファンクションを検出します。これによりベンダーに依存することなく障害の原因箇所を早期に特定することが可能になります。

この他、多くの物理ケーブルを仮想的に束ね配線を単純化する「Virtual Networking」や、複数の機能を同一の物理サーバー上で動かす際に相互の通信を遮断してセキュリティを確保するなどの「マルチテナント対応」もNFVを実現する上で重要です。

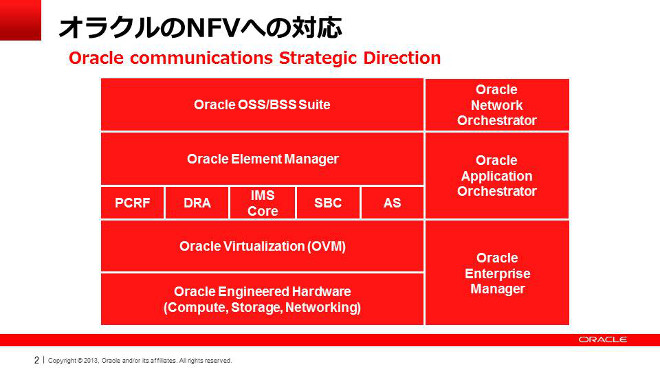

オラクルでは、ハードウェアや仮想化環境から、コアネットワークの機能モジュール(DRA、IMSコア、SBC、PCRFなど)まで、NFVのリファレンスアーキテクチャの全領域をカバーできるポートフォーリオを整備し、通信事業者のNFVへの移行を支援して参ります。

(文責・編集部)