ネットワークコストの低減や迅速なサービス展開の実現などのニーズに対応できる仮想化技術の導入機運が通信事業者の間で高まってきた。ジュニパーネットワークスは、仮想化された多様なネットワーク機能/サービスを連携させるサービスチェイニングなど、SDN/NFVの最新技術をいち早く提供することで、通信事業者の課題解決に貢献していく。

ここでは、まずSDN/NFV技術の最近のトレンドを説明した上で、弊社が9月に発表した新しいソリューションを紹介させていただきたいと思います。

ソフトウェアでネットワークを制御し運用を効率化するSDNは、すでにAmazonなどのクラウド事業者や通信事業者のデータセンターで使われ始めています。

仮想マシン上のOSやアプリケーションなどを物理コンピューター間で容易に移動させられるvMotionの登場を始め、VLANに代わるネットワーク仮想化技術であるOpenFlow、あるいはVXLAN、NVGREなどのオーバレイトンネリング技術が、設備規模の拡大に伴って、注目されてきています。

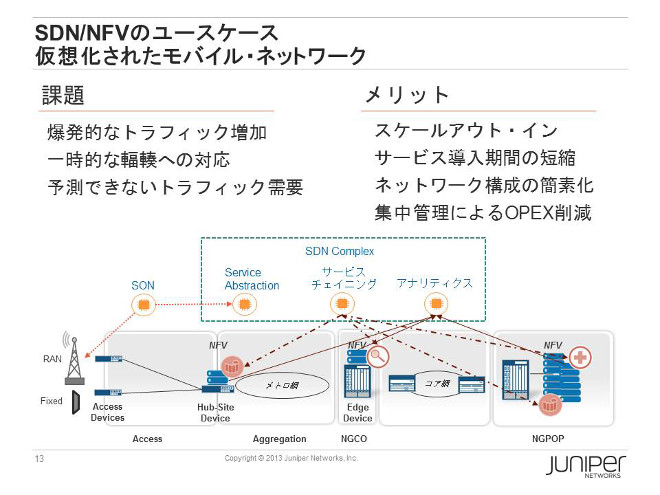

移動通信分野でもIMT-Advancedに向けたネットワークの再構築の流れの中でSDN、さらにはネットワーク機能を仮想化し設備コストの削減やサービス開発の効率化につなげるNFVへの関心が高まっています。

こうした中、SDN/NFV分野で新たに5つの技術トレンドが出てきました。その1つがプレーンの分離です。

OpenFlowでは、コントロールプレーンをフォワーディング(データ)プレーンと分離し集中管理することで効率的なネットワークの運用を実現していますが、最近ではこれにNFVなどの要素を加え、マネジメント、コントロール、サービス、フォワーディングの4つのプレーンで捉えるようになってきています。この4つのプレーンのうち最初の3つはX86ベースの汎用サーバーで扱われ、フォワーディングプレーンをASICベースのネットワーク機器が担う形になると考えられます。

2番目がSDN関連のプロトコルの多様化です。OpenFlow以外にも、MPLSを仮想環境で制御するPCEや、可視化を実現するBPMなど多様なプロトコルが使われるようになっています。

3番目がSDNコントローラーの進化です。標準化されたAPIを使ってアプリケーション部分まで制御できるようにしようとする傾向が強くなっています。オープンソース化を図ることでコントローラーの開発を容易にしようとする動きも出てきました。

4番目が運用の自動化で、運用コストの大幅削減に応えるものです。弊社の「Puppet」という製品では数千台規模のサーバーのコンフィグレーションやソフトウェアのダウンロードを一括して行うことが可能です。オーケストレーションでもオープンソース化の動きが出てきています。

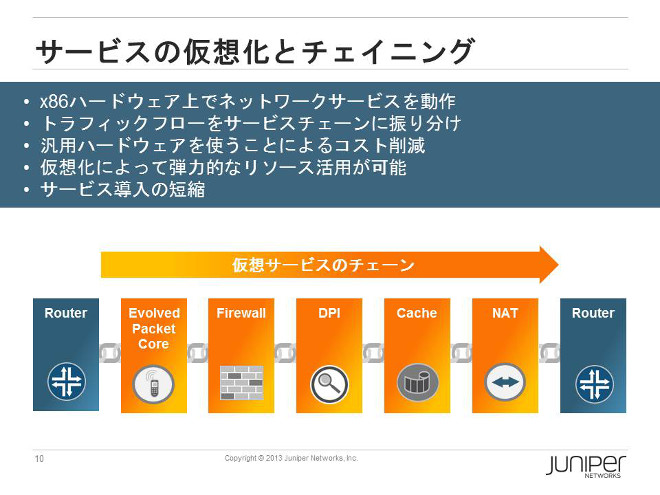

5番目、新しい動きとして注目されているのが、仮想化された多くのネットワーク機能やサービスを連携させるサービスチェイニングという技術です。

我々はこれがSDNコントローラーの重要な役割の1つになると考えています。一例ですが、ネットワーク機器の情報を扱うコントローラーに、モバイルコアネットワーク(EPC)の機能モジュール、ファイヤーウォール、DPI、NATなどから抽象化された情報を集約することでさらに効率的なネットワーク運用が実現できるようになります。

移動通信の基地局ネットワーク(RAN)やEPCの運用の効率化、クラウドとエッジルーターを一括管理してサービス提供期間を短縮する、などのユースケースが考えられます。

ジュニパーでは、2012年末に買収したContrail社の技術を使った商用版のSDNコントローラーを中心とするソリューションを9月16日に発表いたしました。

この製品はオーバレイトンネリングに対応、SDNコントローラーの課題である冗長性やスケーラビリティの問題も解決しています。サービスチェイニングを始めとする前述の5つの技術トレンドも広く取り込んでいます。こうした多彩なSDNコントローラーの機能をオープンソース化するOpenContrailのプロジェクトも始まりました。

弊社はSDN/NFVへの幅広い取り組みを通じて、通信事業者が直面している課題の解決に貢献していきたいと考えております。

(文責・編集部)